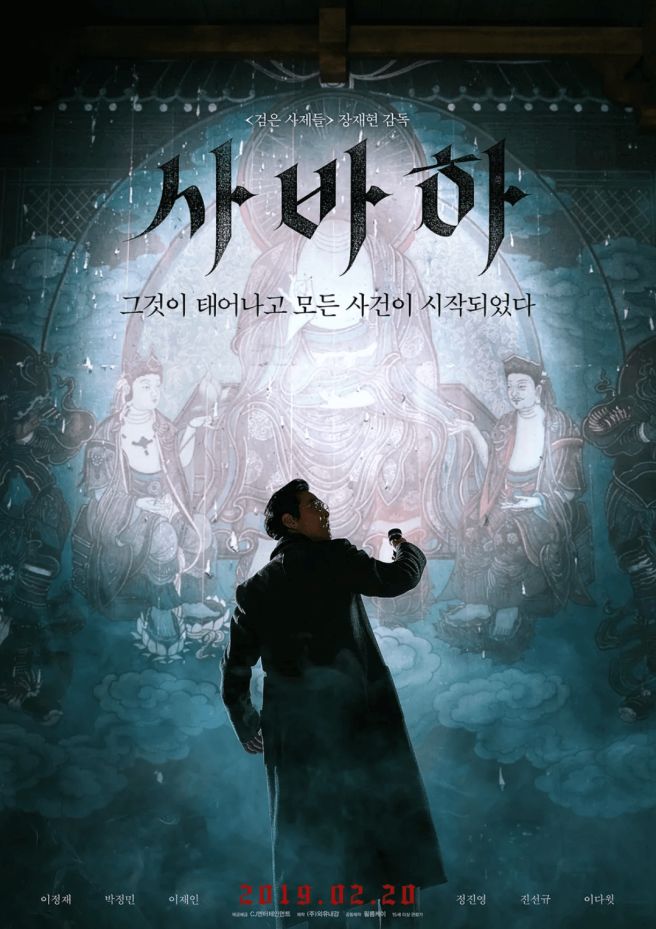

사바하

2019

오컬트 매니아에 불교 좋아 중생(종교에 귀의X 문화 및 모티프로써의 종교O)으로써 사랑하지 않을 수 없다.

사실 '파묘'를 보고 너무 실망스러워 다신 이 감독 영화를 보지 않을래다가... 지인 분의 인생영화가 사바하라는 사실을 접하고 그래 장재현씨에게 한 번만 더 기회를 주자 싶어서 보게 되었다. 원래 공포영화를 안 좋아하는지라 걱정했는데 파묘보다도 덜 무서웠다.

본작의 좋은 점은 여러 가지가 있지만 역시 기독교와 불교가 교차하며 이야기를 풀어나가는 점이다. 서구권의 영향이 짙은 종교이기 때문인지, 기독교를 기반으로 한 오컬트 테마 호러 창작물은 정말 많다. 그러나 대부분의 경우 그런 작품들은 의도적으로 타 종교를 의도적으로 배제하는 경향이 많다. 유일신 신앙이니만큼 타 종교와 섞였을 때(존재를 인정했을 때)의 반발이나, 몰이해로부터 비롯해 은연 중에 다른 종교를 깎아내지 않을까 하는 걱정 때문이 아닐까? 잘 모르겠다.

아무튼 그러한 대중 매체를 통해 기독교 테마의 오컬트는 아마 사람들에게 많이 익숙할 것이다(게다가 동양풍의 오컬트는 대부분 토속 신앙을 다루지 불교를 다룬 건 거의 많지 않았던 것 같다). 불교는 뭐랄까 좀 더... 접근성이 낮은 분류라는 느낌?

여하튼 목사인 이정재(배역이름 까먹음)와 이름만 봐도 크리스천인 요셉의 시선 또는 대사들로 극이 이어나가다 보니 은연 중에 어떤 메타포들을 기독교 중심적으로 해석하게 되는 경향이 있는 것 같다. 대표적으로 염소, 뱀, 숫자 6 따위의 것들이다. 나는 기독교에 대한 지식은 얕지만 이것들이 각각 사탄 숭배자 또는 악마에게 바치는 제물의 상징이며 선악과를 먹게끔 유혹한 사탄의 상징이고, 인간의 불완전함을 의미하는 숫자에 묵시록의 첫 번째 짐승의 상징임은 알고 있다.

그러나 불교에서는(또는 동양에서는) 그 의미가 상당히 다르다. 일단 염소는 동양에 전래된 역사가 짧은 편이지만 자주 혼동되는 존재인 양을 이야기하자면 십이지의 십이수 중 하나고, 석가모니를 수호했던 불교의 호법신인 나가나 위정자를 상징하는 상서로운 동물인 용이 뱀을 모티브로 한 신화 생물인 것은 유명하다. 그리고 6은 천(1)지(2)인(3)을 모두 합친 수가 6이라 하여 길한 숫자로 여겨진다. 이렇듯 같은 사물을 보는데도 불구하고 해석하는 방향이 서로 다르다는 것이 이 영화의 테마가 아닐까 싶다. 인물들은 각자 자의적으로 여러 메시지를 해석하고 반응한다.

기독교에서는 신성한 존재가 타락하는 과정에 대해 이야기하는 게 많다. 에덴동산을 떠난 인간과 사탄과 동일시되는 천사 사마엘처럼. 반면 불교에서는 악한 존재가 깨달음을 얻어 신적 존재가 되는 과정에 대해 이야기하는 게 꽤 많다. 사천왕이 거느리는 팔부신중은 아수라나 야차 등의 존재다. 이 둘에 공통점이 있다고 한다면 아마 '다른 문화권의 신앙을 흡수하는 과정에서' 이것이 활용되었다는 게 아닐까. 기독교는 타 문화권의 신들을 72 악마로 규정하여 신격을 폄훼했다. 불교는 힌두교의 신들을 천인으로 흡수했다. 특히 아수라는 '살생을 저지른 자도 깨달음을 얻으면 부처가 될 수 있다' 라는 메시지의 대명사이다. 하여간 하고 싶은 말이 무엇이냐 하면... '정말로 신이 된 자' 라고 불리던 김제석은 타락하여 악한 존재가 되었고, (기독교 색채를 띈 집안에서)'불길하고 나쁜 것'으로 여겨지던 그것은 신적인 존재가 된다.

이렇게 불교와 기독교의 특징을 넘나들고 문화 차이를 활용해서 이런 영화를 만들다니 천재적이라고 하지 않을 수 없다. 근데 파묘에선 왜 그랬어?

보면서 어! 이거! 싶었던 부분이야 심심찮게 있었지만 나는 엔딩에서 나한이 유언으로 춥다고 했던 것이 무척에나 가슴에 남는다.

내가 불교 메타포를 좋아하는 이유가 있다면 아마 중학교 때 좋아했던 장르의 영향일 것 같다. 본작을 보면서 떠올랐던 오컬트에 대한 지식도 그 때 디깅했던 것에서 기인한다... 는 점이 신기하다. 마음은 떠나도 지식은 남는구나.